সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

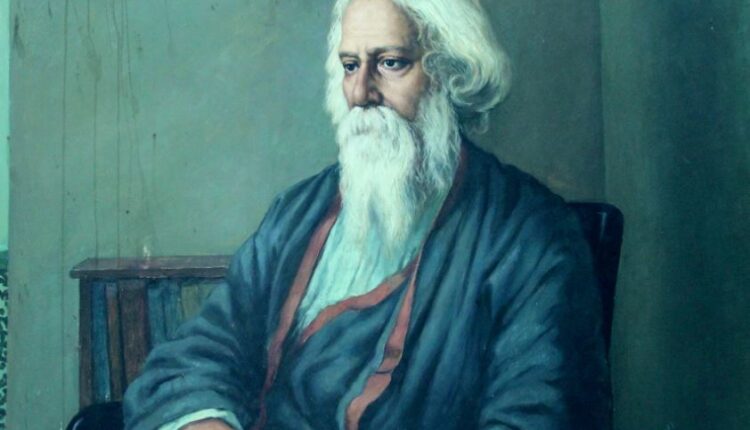

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য অনিবার্য এবং জরুরি। বিশেষত জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন। কিন্তু সেটি একটি বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবাদ; সেটির চরিত্র পুঁজিবাদী, আচরণ সাম্রাজ্যবাদী। আরেক প্রকার জাতীয়তাবাদ আছে, সেটি আত্মপরিচয় ও আত্মরক্ষার। এই জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিকও। তিনি সারাজীবন এর পক্ষে কাজ করেছেন। বাঙালির জাতীয় সত্তার বিকাশ, জাতীয় পরিচয় সুসংহতকরণ এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা তুলনাবিহীন।

বাঙালির জাতীয়তাবাদের শত্রু ছিল দুটি। বাইরে থেকে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা। রবীন্দ্রনাথ এই শত্রুর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সজাগ করতে চেষ্টা করেছেন। ভেতরের শত্রু ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণি বিভাজন। দুইয়ের ভেতর সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং তারা উভয়েই নিজ নিজ পদ্ধতিতে সক্রিয় ছিল।

সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটা মূলত রাজনৈতিক; ব্রিটিশের দুঃশাসন নিরন্তর প্রচেষ্টায় তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। জনগণের মুক্তিকামী স্বাধীনতা আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক শর্ত ছিল সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটানো। সেটি করা গেলে শ্রেণি সমস্যার সমাধানের দিকে এগোনো যেত। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কমেনি, বরং বেড়েছে। কংগ্রেসের হিন্দু মহাসভাপন্থি, লীগের স্বার্থান্ধ এবং প্ররোচনাদানকারী ব্রিটিশ– এই তিনে মিলে বাংলাকে ভাগ করে ছেড়েছে। এটি রাষ্ট্রীয় বিভাজন। এর আগে ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক বিভাজনের আয়োজন করা হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছেন এবং এটি দেখে হতাশ হয়েছিলেন যে, এই আন্দোলন উগ্রপন্থিদের হাতে চলে গেছে। আর তাদের কার্যক্রম সাম্প্রদায়িকতাকে স্তিমিত না করে উল্টো প্রজ্বলিত করছে। এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে প্রকাশ পায়। বাঙালির ঐক্য ও মুক্তি তিনি সর্বতোভাবে কামনা করেছেন; সে জন্য সাম্প্রদায়িকতা এবং শ্রেণিদূরত্বও ঘোচাতে চেয়েছেন। পারেননি। সে ব্যর্থতা তাঁর নয়; তাঁর দেশবাসীর।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতা বাঙালির মধ্যে দুর্লভ তো বটেই, কিন্তু এটি এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। পেছনে ছিল কঠোর পরিশ্রম। শিক্ষিত বাঙালি যে পরিশ্রমপ্রিয় নয়, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ অবকাশের আবশ্যকতার কথা অনেকভাবে বলেছেন; কিন্তু তাই বলে আলস্য বা অল্পে সন্তুষ্টির প্রশ্রয় তাঁর মধ্যে ছিল– এমনটা মোটেই সত্য নয়। বাংলার কৃষক খুবই পরিশ্রমী, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই একই শ্রমশীলতা দেখি আমরা।

বাঙালি যতদিন বাঙালি থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের গান সে অবশ্যই গাইবে। রবীন্দ্রনাথের গান ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে, সেটিও খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। ভারতে বাঙালির স্থান আজ যতই প্রান্তবর্তী হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ মোটেই প্রান্তে ছিলেন না; ছিলেন কেন্দ্রে। ভারতীয় মধ্যবিত্তের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাকে গভীর করতে তাঁর ভূমিকা সামান্য ছিল না। তাঁর গান বাংলাদেশেরও জাতীয় সংগীত হয়েছে। যদিও এই বাংলাদেশ সেই অবিভক্ত বাংলা নয়, যার তিনি মুখপাত্র ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের, বিশ্বেরও বটে; কিন্তু তারও আগে তিনি বাংলার। বিশ্বের সঙ্গে নানা সূত্রে তাঁর যোগাযোগ ছিল, তবে সবটাই বাঙালি হিসেবে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বড় একটি উত্তরাধিকার তুলে দিয়ে গেছেন, সেটি রুচির। দুর্বলের রবীন্দ্রানুরাগ কখনও কখনও কৃত্রিমতার রূপ নেয় সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে সব সময় সহজ এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। রুচি শিক্ষায় আসে না, যদিও শিক্ষা রুচির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ কেবল শিল্পকলার চর্চার ভেতর দিয়েও প্রবেশ করবে না। সকল উন্নত রুচিতেই থাকে একটি নৈতিকবোধ। ন্যায়-অন্যায়ের চেতনা না থাকলে মানুষ মহৎ হয় না, তা যতই সে বৃহৎ হোক না কেন কিংবা উঁচু।